أزمة البنوك في أمريكا: بين تداعيات الحرب في أوكرانيا وفشل العقوبات ومحاولات تعويم الهيمنة الأحادية

كشف تفجّر أزمة بعض البنوك في الولايات المتحدة على خلفية قرارات البنك الاحتياطي الفدرالي رفع نسبة الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد، وقبل ذلك اشتداد حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأوروبية، كشف ثلاثة مؤشرات غاية في أهميتها ودلالاتها :

اولاً، فشل سياسة الحصار والعقوبات الاقتصادية التي اتّبعتها واشنطن والعواصم الأوروبية، ضدّ روسيا في محاولة عزلها وإضعاف اقتصادها لتفجير الأزمات داخل روسيا في وجه الرئيس فلاديمير بوتين، وارتداد هذه السياسة على هذه العواصم معبراً عنها بزيادة نسب التضخم وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما تسبّب في ارتفاع كلف المعيشة والإنتاج، واستطراداً تفجّر الأزمات المالية والاجتماعية.. والتي تجسدت في الاضرابات والاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بزيادة الأجور لتعويض الناس عن تراجع قدرتهم الشرائية.. وقد فاقم من هذه الأزمات الإنفاق الهائل على الحرب في أوكرانيا لمنع روسيا من تحقيق النصر العسكري واستنزافها، فكانت النتيجة، أنّ دول الغرب استنزفت أكثر من روسيا التي نجحت في الحدّ من خسائرها وإيجاد بدائل لصادراتها من الطاقة والمواد الأولية الأخرى الغنية بها مما مكّنها من الحفاظ على النسبة الأكبر من مداخيلها، في حين هي تصنّع وتنتج كلّ ما تحتاجه من سلاح وذخيرة، على عكس أوكرانيا التي تبيّن انها لا تستطيع مواصلة الحرب وإبطاء تقدم الجيش الروسي في الميدان من دون دعم غربي وعبر جسر بري وجوي يؤمّن تدفق السلاح والذخيرة إلى أوكرانيا، حتى أنّ مستودعات الدول الغربية نفذت من الذخيرة مما دفعها إلى طلب تقديم هذا الدعم العسكري من دول أخرى حليفة لها، مثل «إسرائيل» وكوريا الجنوبية إلخ… فيما عشرات المليارات جرى دفعها لأوكرانيا لتمكينها من تحمّل حرب استنزاف من العيار الثقيل، مما دفع الكثير من الخبراء والمحللين إلى توصيف ما يجري في أوكرانيا بأنه عبارة عن حرب عالمية ثالثة مصغرة، تجري بين روسيا والدول الغربية مسرحها الأراضي الأوكرانية…

وفي الوقت الذي ظهر فيه أنّ روسيا تمكنت من استيعاب نتائج العقوبات الاقتصادية، وتنشيط اقتصادها الداخلي، وإيجاد بدائل لعلاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية، واستعادت زمام المبادرة والتقدّم في ميدان الحرب في أوكرانيا، بعد تعثر طرأ على عمليتها العسكرية، وركزت على استكمال السيطرة على إقليم الدونباس.. في هذا الوقت أدّت هذه التطورات إلى تداعيات باتجاهين:

الاتجاه الأول، ارتفاع صراخ الرئيس الأوكراني زيلينسكي طالباً المزيد من الدعم العسكري من دول الغرب وتزويده بالسلاح المتطوّر من دبابات وطائرات وصواريخ حتى يستطيع الصمود في مواجهة تقدّم الجيش الروسي، وبدأت العواصم الغربية تشعر بصعوبات تقديم مثل هذا الدعم والذي ظهر بوضوح من خلال السجال الأميركي الألماني بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة، فيما واشنطن لم تصدر إشارات بأنها تؤيد إرسال طائرات «أف 16» المتطورة الى أوكرانيا، عدا عن الصواريخ البعيدة المدى.. إما لأنها تريد تجنّب دفع الأمور نحو التصادم مع روسيا لعدم إغلاق أبواب التفاوض والتواصل معها في اللحظة التي تصل فيها إلى قناعة بعدم جدوى الاستمرار في الحرب، أو عدم قدرة أوكرانيا على التحمّل.. أو خوفاً من وقوع بعض هذه الأسلحة بأيدي الجيش الروسي ومعرفة تقنياتها وتصنيع أسلحة مضادة لها تبطل مفعولها..

الاتجاه الثاني، تفاقم تداعيات الإنفاق الهائل على الحرب، على الاقتصاديات الغربية، والتي تجسّدت في ارتفاع مستويات التضخم، ونسب الفوائد، واحتدام الصراعات الاجتماعية بين الطبقة العاملة والحكومات الرأسمالية التي ترفض زيادة الأجور، والتوقف عن سياسة الهجوم على مكتسبات العمال والطبقات الوسطى، فيما هي لا تبخل في رصد عشرات المليارات لتغذية الحرب في أوكرانيا.. ولهذا أدّت هذه السياسة إلى تفجر أزمة بعض البنوك في أميركا وانكشاف مخاطر رفع الفوائد لاحتواء التضخم..

ثانياً، فشل محاولة واشنطن تعويم هيمنتها الأحادية، عبر إضعاف روسيا وعزلها دولياً، وارتداد هذه المحاولة الأميركية على الولايات المتحدة بمزيد تراجع قوتها ونفوذها، على صعيدين؛

الصعيد الاول، اقتصادي، وتمثل بانفجاز الأزمات المالية والاقتصادية في أميركا والدول الحليفة لها..

والصعيد الثاني، تراجع تأثير أميركا على الساحة الدولية، وهو ما تجسّد في تجرّؤ دولة مثل السعودية، على انتهاج سياسات تتعارض مع السياسة الأميركية في المنطقة، وعدم الاستجابة للاعتراضات الأميركية.. وتنويع علاقاتها الاقتصادية، وانتهاج سياسات تخدم مصالحها.. من دون أن يعني ذلك تخليها عن علاقاتها التاريخية مع الولايات المتحدة.. وهو أمر لم يحصل في العقود السابقة، لأنّ سطوة وهيمنة أميركا ونفوذها على الصعيد الدولي كانت في أوْجها، ولم تكن بعد قد أصابها التراجع..

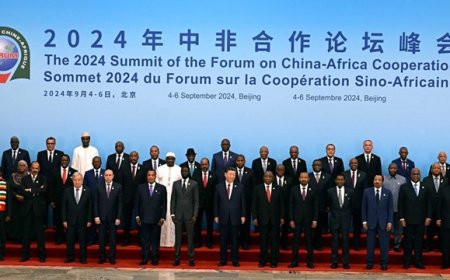

ثالثاً، اتضاح استحالة تمكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، من الاستمرار في الحفاظ على مستويات مرتفعة من الدخل وحياة الرفاهية، والتي كانت تتحقق من خلال هيمنتها شبه الأحادية على الأسواق العالمية، من دون أيّ منافسة.. وتقوم شركاتها الرأسمالية باستغلال ثروات شعوب ودول العالم الثالث والنامي.. أما بعد أن دخلت دول عديدة ناشئة اقتصادياً مثل، الصين والهند إلخ… سوق المنافسة الاقتصادية، ونجحت منتجاتها في غزو الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الأميركية والأوروبية، وقامت شركاتها بالاستثمار في دول أفريقيا وآسيا وتقديم نموذج يقوم على إقامة المشاريع التنموية، واحترام سيادة الدول، فإنّ هذه الهيمنة الاقتصادية الأميركية الأوروبية على الأسواق العالمية كسرت، وحلّ مكانها اشتداد المنافسة الاقتصادية لصالح السلع ذات الجودة والأقل كلفة، في حين انتفضت العديد من الدول في أميركا اللاتينية وأفريقيا ضدّ النموذج الاستعماري للشركات الرأسمالية الأميركية والغربية، لأنّ هذه الدول أدركت مصالحها ووجدت بدائل أخرى لاستثمار مواردها.. وهو ما عبّر عن نفسه مؤخراً في صعود أحزاب اليسار وذات التوجهات الاشتراكية إلى السلطة.. وانتفاضة العديد من دول أفريقيا ضدّ الاستعمار الفرنسي…

كما أنّ حرب العقوبات الاقتصادية الأميركية، أدّت، إلى جانب فشلها في إخضاع الدول، أدّت الى تقويض وإضعاف مكانة الدولار كعملة عالمية، وهو ما خلص إليه الكاتب الصحافي جان نومان في مقالته في صحيفة «واشنطن بوست»، اثر تفجر أزمة بنك سيليكون فالي، حيث قال «إنّ سياسة العقوبات الاقتصادية التي تنتهجها الولايات المتحدة وخاصة تجاه روسيا، قوّضت الثقة بالدولار، وأضعفت مكانته كعملة رئيسية في العالم».

على انّ نومان استنتج من ذلك قائلاً «تبيّن انّ الزعم بعدم وجود بديل للدولار الأميركي، ليس إلا ضرباً من الخيال».. مشيراً إلى «ظهور تحالفات اقتصادية تستخدم العملات الوطنية لبيع السلع والتجارة المتبادلة»، لافتاً إلى «أنّ أميركا لا تستطيع الاستمرار في طباعة النقود بكميات غير محدودة».. على انّ الخلاصة التي توصل إليها نومان هي «أنّ على الولايات المتحدة أن تضبط وتنظم اقتصادها، وأن تدرك أخيراً كيف يجب العيش وفقاً لحدود إمكانياتها»…

حسن حردان