هل اقترب تحرير فلسطين وأصبحت نهاية المشروع الامبريالي في المنطقة وشيكة؟

تغييرات عميقة حدثت في تكوين المجتمع «الإسرائيلي». فعلى مدى 75 عاماً من قيام دولة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وبعد ان وصل عدد سكان الكيان الغاصب إلى حوالي سبعة مليون نسمة من اليهود الصهاينة، إضافة إلى حوالي مليوني عربي فلسطيني يعيشون ضمن ما يُعرف بـ «أراضي 1948». وهكذا بدأت إعادة صياغة القيم السياسية داخل الكيان، وكذلك ثارت التوترات المرتبطة بتعريف الدولة.

وفي عام 2015، ألقى الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين خطاباً أشار فيه إلى الانقسامات الجديدة في المجتمع «الإسرائيلي» وحدّد «أربع قبائل» تؤلف هذا المجتمع. ثلاث قبائل يهودية: علمانية، وقومية دينية، وأرثوذكسية متطرفة. والقبيلة الرابعة عربية تتكوّن من 80% مسلمين سنة و 10% مسيحيين و 10% دروز.

وأعرب الرئيس عن قلقه إزاء التقسيم الثقافي والسياسي والتعليمي لهذه الكتل الأربع: «طفل من بيت إيل (مستوطنة دينية قومية في الضفة الغربية)، وطفل من رهط (بلدة بدوية في النقب)، وطفل من هرتسليا (بلدة علمانية من الطبقة الوسطى العليا شمال تل أبيب وطفل من بيتار إيليت (منطقة أرثوذكسية متشدّدة بالكامل) وهؤلاء يتعلمون وينهلون القيم الأساسية للشخصية المرغوبة لـ «دولة إسرائيل» إنما تبعاً لوجهات نظر مختلفة تماماً. وبالنسبة إلى يديديا ستيرن، الباحثة في المعهد «الإسرائيلي» للديمقراطية، فإنّ هذا الانقسام بين أربع مجموعات يتفاقم ويتعمّق بسبب عدم قدرة كلّ مجموعة على التفكير في علاقة سلمية مع الآخرين. ولا تسعى «القبائل» اليهودية الثلاث في «إسرائيل» إلى تسوية مؤقتة بشأن هذه القضايا، وتتلخص العلاقت في ما بينها في سلسلة من النزاعات حيث يحاول كلّ منها الحصول على مكاسب في المجال السياسي أو القانوني أو الثقافي. وفي ظلّ انتشار منطق المواجهة، تحدّد يديديا ستيرن أربع قضايا هيكلية مثيرة للجدل داخل المجتمع اليهودي «الإسرائيلي» في ما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة وهي: يوم السبت، والتجوّل، والتجنيد الأرثوذكسي المتطرف، والقوانين التي تحكم الزواج والطلاق.

كلّ من هذه المواضيع هو موضوع مواجهات سياسية وقانونية، ويمكن أن يعرّض استقرار الحكومة للخطر، لا سيما بسبب ثقل الأحزاب الدينية في الكنيست. وهكذا، في آذار/ مارس 2014، تظاهر مئات الآلاف من الأرثوذكس المتشدّدين في القدس ضدّ القانون الذي يهدف إلى تمديد التجنيد الإجباري. ووفقاً لاستطلاع نُشر في حزيران 2018، تستمرّ غالبية السكان (70%) في دعم تطبيق التجنيد الإجباري للشباب من الجماعة الأرثوذكسية. وتبلغ هذه النسبة 80% بين الإسرائيليين اليهود العلمانيين أو التقليديين، مقابل 11% فقط بين اليهود المتديّنين.

أما مسألة إصلاح قوانين الزواج والطلاق فهي قديمة وما زالت مشكلتها مستمرة. وتعتبر الأحوال الشخصية من إرث الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على هذه المنطقة حتى هزيمتها عام 1917، خلال الحرب العالمية الأولى ضدّ الجيوش البريطانية، حيث كان كلّ مجتمع ديني يحكمه نظام الملل وكان يحتكر السلطة على مجموعته. وكان المسلمون واليهود (على قلة عددهم في ذلك الزمن) والمسيحيون من كنائس مختلفة يرأسهم زعماء مجتمعيون ودينيون يتمتعون بالسلطة في مسائل قانون الأحوال الشخصية، وخاصة الزواج والطلاق. وقد تمّ الحفاظ على هذا النظام في ظلّ الانتداب البريطاني منذ عشرينيات القرن الماضي، واستمرّ الاحتفاظ به في الحياة الصهيونية منذ عام 1948. وبالتالي لا يمكن لأيّ فرد أن يتزوج إلا في مجتمعه الديني، ولا يوجد او لا يسمح بالزواج المدني.

يثير هذا الوضع برأيها، العديد من المعضلات. يجب على اليهود غير المتديّنين أو الذين لا يؤمنون بدين أن يمرّوا من خلال حاخام، معترف به من قبل الحاخامية الأرثوذكسية الرئيسية للكيان، لكي يحصلوا على إذن الزواج. بالإضافة إلى ذلك، يضع هذا الوضع الاحتكاري للسلطة الدينية بعض «الإسرائيليين» من الاتحاد السوفياتي السابق، الذين لا تعترف بهم الحاخامية الإسرائيلية كيهود، في وضع معقد للغاية لأنهم لا يستطيعون الزواج خارج هذه المؤسسة.

وتلقي هذه التوترات حول دور الدين في صنع القرار في السياسة العامة بثقلها على الاختلافات في الرأي حول ما يسمّى تسوية الصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني، حيث يجادل العديد من الأحزاب السياسية اليمينية في مسألة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية والتي يسمّونها «أرض إسرائيل» التوراتية، وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية.

لأنّ ذلك ينتهك قانون الهلاخا اليهودي. وأثناء الإخلاء الأحادي الجانب للجيش «الإسرائيلي» والمستوطنين قطاع غزة، ثار الجدل الديني من قبل معارضي الانسحاب، الذين استندوا إلى تفوّق القانون اليهودي على سيادة القانون وقرارات البرلمان.

وحدثت خلافات محتدمة حول مجموعة سكانية وصفت بأنها «هشة» بشكل خاص لأنها لا تنتمي إلى أيّ من القبائل الأربع ألا وهي طائفة «المهاجرون الأفارقة». إذ وصل أكثر من 60 ألف شخص، معظمهم من إريتريا والسودان، إلى فلسطين المحتلة خلال العقد الماضي. ومرّ هؤلاء المهاجرون عبر مصر بعد عبور صحراء سيناء. ويعيش عدد كبير منهم في الأحياء الفقيرة جنوب تل أبيب، حيث وجدوا معارضة قوية لوجودهم من قبل بعض السكان.

وفي ربيع 2018، نظرت الحكومة في إجبار بعض هؤلاء اللاجئين على مغادرة الكيان، إلى دول ثالثة مثل أوغندا أو رواندا التي نفت توقيعها على أيّ اتفاق بهذا المعنى. وأدّت المظاهرات الاحتجاجية على سياسة الطرد هذه إلى تخلي رئيس الوزراء عن خطة المغادرة القسرية، دون التوصل إلى حلّ دائم لوضع هؤلاء الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، وبنفس المنطق، فإنّ مظاهر الارتباط بالهوية الفلسطينية للمواطنين العرب في الكيان «الإسرائيلي» (مثل ذكرى النكبة، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال الحرب العربية ـ «الإسرائيلية» الأولى 1948 ـ 1949.

ويركز القانون الأساسي المدعوم من الحكومة بعنوان «إسرائيل، دولة الشعب اليهودي»، والذي ظلّ قيد المناقشة منذ عدة سنوات، كلّ هذه التوترات يمكن أن تشكل نقطة تحوّل في تاريخ ما يُسمّى «الديمقراطية الإسرائيلية».

وبما أنه ليس لـ «إسرائيل» دستور، فإنّ القوانين الأساسية التي تمّ تبنّيها منذ إنشائها لها مكانة خاصة وتعتبر نصوص إجماع ومرجعية عليا. فقد تمّ تقديم هذا القانون على أنه يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي للدولة.

ويأتي مشروع قانون «إسرائيل ـ دولة الشعب اليهودي» الذي له تداعيات داخلية وخارجية. فداخلياً، يصبح من واجب مُروّجيه الدفاع عن هوية يهودية فريدة لـ «المجتمع الإسرائيلي»، لكي تصبح اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة. وهذا يلغي كون اللغة العربية لغة رسمية أخرى لدولة الكيان.

إنّ تعريف «إسرائيل» على أنها «دولة قومية للشعب اليهودي» يضع حجر الأساس لطلب قُدِّم إلى السلطة الفلسطينية خلال المفاوضات الأخيرة في 2013 ـ 2014 وأوجب على السلطة الفلسطينية الاعتراف بـ «إسرائيل» كـ «دولة يهودية». لكي يتخلى الفلسطينيون عن مطالبهم في أرضهم التاريخية.

ومن أجل ذلك يجب ان يلغى حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي طردوا منها.

وبعد مرور أكثر من ربع قرن على اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحاق رابين في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 على يد متطرف يهودي معارض لعملية «السلام»، فإنّ الصراعات التي تدور في المجتمع الصهيوني، وعلى الرغم من التعبير عنها في إطار «ديمقراطي»، مليئة بعدم اليقين والقلق المستقبلي بالنسبة لدولة الكيان الغاصب التي استطاعت الحفاظ على وجودها واحتلالها لفلسطين على مرّ العقود الماضية. لكن ما حدث من تطورات ميدانية على أرض الصراع داخل الكيان المحتلّ وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة بدأ يعطينا مؤشرات على انّ هذا الكيان الغاصب على طريق الزوال وذلك بسبب وجود عدة عوامل :

الأول، هو أنّ هذا الكيان لم يعد له اليد الطولى في المنطقة. فبعد انتصاره المدوّي على الجيوش العربية عام 1967، ظنّ العدو أنه أصبح المسيطر والمهيمن على كلّ المنطقة العربية وان قضية الشعب الفلسطيني ستنتهي ولن يُكتب لها البقاء، وانّ اللاجئين الفلسطينيين سيتمّ تذويبهم في المجتمعات والأوطان التي يقيمون فيها، لا سيما أنّ العالم العربي أصبح مسرحاً تستطيع الدولة العبرية اللعب فيه لوحدها وانّ العرب لن تقوم لهم قائمة. الى أن جاءت حرب رمضان 6 تشرين الأول عام 1973 وبدا فيها انّ الجيوش العربية يمكن ان تلحق الهزيمة بجيش العدو.

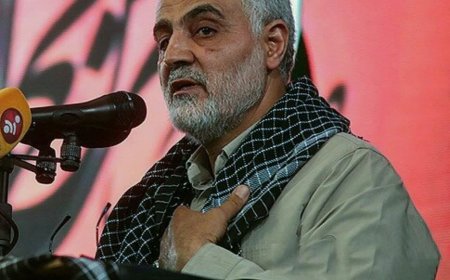

العامل الثاني، عندما جاءت المقاومة في لبنان التي نشأت في أعقاب احتلال العدو لمساحات شاسعة من أرضه، فخاضت معه نوعاً جديداً من حروب العصابات لم يعتدها، واستندت المقاومة إلى عقيدة إيمانية صلبة وراسخة، فوجد العدو نفسه عاجزاً عن الاستمرار في احتلاله للبنان بعد أن أصبحت هذه المقاومة تهدّد وجوده من خلال الضربات القاسية التي وجهتها لجيشه وبعد أن أصبح جنوده في حالة خوف وهلع، فاضطر الى الانسحاب ذليلاً، ولأول مرة ذاق طعم الهزيمة. ومن وقتها تغيّرت المعادلة. فالجيش «الإسرائيلي» لم يعد جيشاً لا يُقهر. وجاءت حرب تموز 2006 ليكتمل مشهد الهزائم التي مُني بها العدو، وأصبح عنده السؤال الوجودي يفرض نفسه عليه للمرة الأولى.

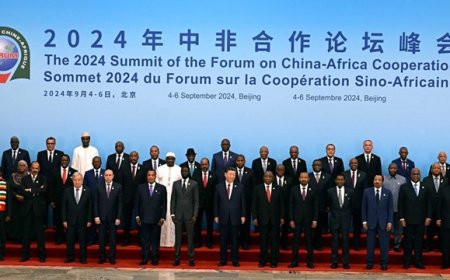

طبعاً ما كان لهذه المقاومة التي بدأت على أيدي القوى الوطنية والقومية وتنامت واشتدّ عودها مع قيام الثورة الإسلامية في إيران التي كسرت الحلف الذي كان قائماً بين الشاه المخلوع وكيان العدو، وتبنّت القضية الفلسطينية وتحرير القدس كأولوية في سياسة الدولة الإيرانية ومجتمعها. وقام حلف المقاومة الممتدّ من غزة إلى لبنان وسورية والعراق واليمن فإيران ليصبح المارد الذي تخشاه الدولة الصهيونية وتحسب له ألف حساب. وهذا الحلف هو الذي سينهي وجود هذا الكيان المحتلّ في المستقبل القريب.

العامل الثالث وهو مهمّ جداً، ويتجلى في بداية تفكك «المجتمع الإسرائيلي» من الداخل نتيجة الصراعات القائمة بين مكونات هذا المجتمع غير المتجانس، فالشتات اليهودي الذي جيء به من مختلف أصقاع الأرض إلى فلسطين ليس له هوية واحدة تجمعه ولكلّ فئة طريقة تفكير مغايرة لأنهم ينتمون إلى مشارب ثقافية مختلفة، وهناك تمييز بين اليهود الغربيين واليهود الشرقيين. فاليهود الغربيون يستعلون على اليهود الشرقيين ويعتبرونهم دونهم درجة. وهذا الصراع يتمظهر في مختلف المناصب والمراكز التي يتولّونها، كما في النظرة السلبية لبعضهم بسبب الاختلاف في ممارسة العادات والتقاليد. زد على ذلك خطورة ما يجري اليوم داخل هذا الكيان من صراعات بين مكوناته حول مسألة ما يسمّى بإصلاح القضاء وتوجه الحكومة الحالية لجعله في قبضتها والهيمنة عليه، وما نشهده من مظاهرات صاخبة تحصل للمرة الأولى في تاريخ الكيان قد يؤدّي إلى حرب داخلية حذر منها قادته، بحيث بدأ أصحاب الرساميل تحويل أموالهم إلى الخارج نتيجة القلق الوجودي الذي يعانونه.

والعامل الثالث وهو الأهمّ، هو تصاعد المقاومة وتوهّج الشعلة الوطنية عند الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحرمان ومن جور الاحتلال، بحيث أصبحت المقاومة وحدها طريق الخلاص بل طريق العيش والحياة لهذا الشعب المعذب الذي تخلى عنه العالم كما تخلت عنه حتى الأنظمة العربية باستثناء القلة منها، لكن الدعم الذي يلقاه من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن محور المقاومة الذي امتلك اليوم كلّ عناصر القوة، وكذلك من أحرار الأمة العربية سيجعله يكمل طريق المقاومة ومسيرة التحرير والعودة وتحقيق الحلم بطرد الصهاينة المحتلين من أرضه وقيام دولته الوطنية الفلسطينية على كامل فلسطين التاريخية بما في ذلك العاصمة الأبدية لفلسطين وهي القدس الشريف. وسيدفع الصهاينة ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق فلسطين والشعوب العربية. وما تصاعد هذه المقاومة الباسلة في الآونة الأخيرة واتخاذها أشكالاً جديدة أعجزت العدو عن إخماد جذوتها إلا دليل ساطع على أهمية الدور الذي تؤدّيه ومركزية هذا الدور في الصراع مع هذا الكيان، وانّ تحقيق الهدف الأسمّى لعالمنا العربي والإسلامي في إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وضرب مشروع الامبريالية الغربية في منطقتنا ووضع حدّ له ولهيمنته على شعوب هذه الأمة ووقف نهب خيراتها أصبح اليوم متاحاً ولم يعد بعيداً، بل أصبح أقرب من أيّ وقت مضى، وإنّ غداً لناظره قريب…

د. عدنان نجيب الدين